Descripción

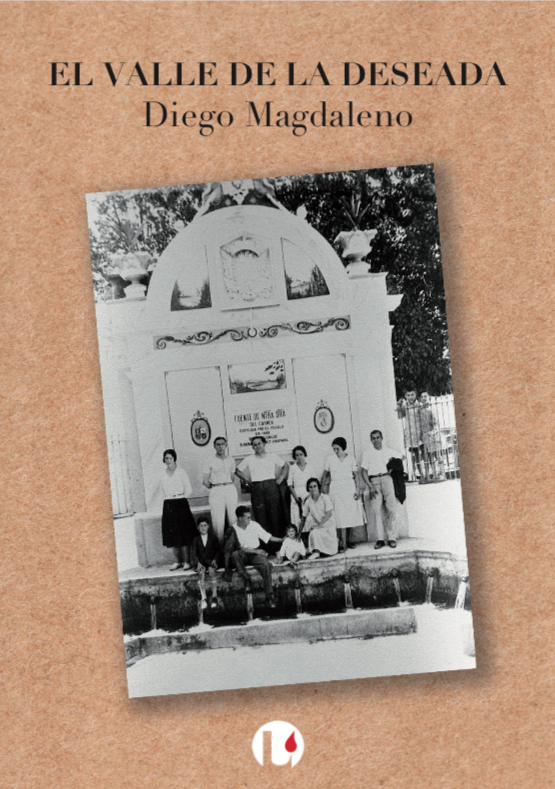

Título: El Valle de la Deseada

Autor: Diego Magdaleno

Fotografía de portada cedida por el Fondo Documental de la Asociación Leiva

ISBN: 978-84-09-11370-5

Nº de páginas: 350

sobre el autor

Diego Magdaleno es uno de esos andaluces al que la emigración le hizo nacer fuera de su tierra. Quizás por ello sufra de amor desmedido por el sur. Algo que se nota en su quehacer diario: contar historias.

Cuentista de profesión, anda escuchando y narrando por los pueblos, allá donde se le requiera.

Y así, poquito a poco, ha pisado camino de cuentos por festivales, ferias, escuelas, teatros, plazas, bibliotecas, cuevas, montañas… Todo ello decora la elaboración del relato que tienes en tus manos.

la contraportada

El Valle de la Deseada es un trocito de sierra guardado en páginas; una porción de montañas donde contar cuentos era algo tan cotidiano como recoger leña o dar de comer a los animales.

Con este libro beberás en el río encantado, caminarás por senderos de brujas, te perderás en un bosque de osos y, al mismo tiempo, te llevarás a casa un buen puñado de viejos cuentos.

Ven a la sierra, entra en estas páginas.

así empieza el libro

La partida

Se había perdido. Llevaba días huyendo y se sentía agotado.

Aquel paraje boscoso le confundía, no conseguía orientarse. No era su pueblo, no era su tierra. La noche acechaba y no tenía ni la más remota idea de cuánto le quedaba para llegar a Galaroza, un pueblo en la sierra de Huelva.

Comenzó a preocuparse de veras; por ello anduvo deprisa, intentando arrebatar a la noche la parte del camino que ella reclamaba con ansias.

He aquí a una persona huyendo de su presente, alejándose de él para convertirlo en su pasado. He aquí a un personaje que no ha elegido ser el protagonista. Sino, más bien, le ha sobrevenido la circunstancia. Tal como suele ocurrir en la tradición oral.

Te doy la bienvenida a esta historia que un servidor tuvo la fortuna de conocer. Deseo narrarte este cuento con cuentos en un manojo de páginas, sin más intención que entretener y ofrecer un paseo literario por el monte.

Así pues, si eres persona a quien gustan los caminos, el monte y las historias… caminemos en compaña por estas páginas en las que maravillosos hechos te quiero narrar. Volvamos con el protagonista, pues ya parece sentirse más orientado…

Encontró un río desconocido para él. El río Múrtiga.

–Buena señal –se dijo en un intento de tranquilizarse–, pues cerca del agua siempre hay algún pueblo.

Decidió seguir el rumor cantarín del río por un camino paralelo a la orilla, sendero abrigado por un manto cada vez más oscuro. Notó que en aquel lugar la oscuridad no aparecía como una manta desde el cielo, sino que surgía de los más recónditos rincones del bosque: troncos caídos, matorrales, rocas… Emanaban hilos de oscuridad que cubrían poco a poco el suelo, como si de una niebla de penumbras se tratara. Para ir luego ascendiendo, cubriéndolo todo, hacia el cielo.

Sabía que allá arriba, tras las copas de los árboles, el cielo estrellado le regalaba las señales que él tan bien conocía y que le permitían orientarse. Pues, siendo pastor desde niño, había pasado muchas noches observando las estrellas. Pero aquel bosque de castaños, encinas, avellanos y nogales parecía dispuesto a retenerlo y a confundirlo, impidiéndole ver el mapa estelar. Sabía que el musgo, cual brújula para ojos atentos, abundaba en la cara norte de la corteza de los árboles. Pero, a la oscura hora del día en que se encontraba, no le servía tal conocimiento.

Pasados unos minutos, apenas veía debido a la falta de luz. Por ello, sus otros sentidos se agudizaron.

Percibió que la humedad y el frío aumentaban casi a la par que el miedo. El primitivo miedo a la oscuridad. A lo desconocido. Aquel que nos acompaña desde nuestros orígenes y ha resultado ser tan necesario para la supervivencia.

Se sentía observado. Era una sensación que le había acompañado en todo su viaje. En la huida desde su pueblo natal.

A juzgar por el sonido, el correr del agua en el río parecía haber aumentado repentinamente con la llegada de la noche. Cosa que su razón consideraba imposible, pero su oído confirmaba como probable. Ese murmullo constante no le permitía distinguir claramente los demás sonidos circundantes. ¿Crujidos de ramas, quizás? ¿Ladridos en la lejanía? ¿Pasos sobre ramas secas? ¿Voces? ¿Eran voces lo que oía?

Finalmente se dio por vencido. No seguiría avanzando para intentar llegar a un pueblo cuya ubicación desconocía. Resignado, decidió que era momento de resguardarse e intentar descansar. Casi a tientas buscó cobijo donde pasar la noche. Hizo memoria de los lugares en los que había dormido desde que escapó de casa, huyendo de la ira de su padre. La primera noche había encontrado, no lejos del pueblo, unas construcciones de alargadas piedras a las que algún pastor había añadido un techo de ramas. En aquellas piedras habían tallado unos símbolos y figuras que no pudo distinguir con claridad. Allí su descanso fue intranquilo. En sueños oyó voces en una lengua extraña y lejana. Voces ricas en sonidos guturales. No entendió vocablo alguno, pero tenía la certeza de que aquellas voces hablaban de él. Al amanecer, recién despierto y agitado, abandonó aquel inquietante lugar…

Nuestro protagonista no sabía que aquellas piedras eran ruinas de una primitiva edificación funeraria, un dolmen. Hay una hermosa hipótesis sobre la conformación de los dólmenes. Se tiene certeza de que eran cubiertos por tierra, formando así un túmulo similar al vientre embarazado de una madre cuando se tumba panza arriba. La entrada al dolmen representa la vulva. El pasillo interior, la vagina. Y la cavidad profunda donde se deposita el cuerpo de la persona difunta representa el vientre materno. De forma metafórica, se devuelve a la madre tierra el ser que parió. Pero no nos entretengamos más en juegos históricos y volvamos con el muchacho. Quien, tras haber dormido inconscientemente en una tumba de nuestros ancestros, se halla haciendo recuento de los lugares donde se cobijó.

La segunda noche durmió en un horno de cal en desuso. La siguiente, en un molino harinero, activo pero deshabitado. Las otras tres, en casas de monte, refugio de pastores. La última casa, con pastor incluido. Afortunadamente, este le indicó el rumbo correcto que debía seguir para llegar a Galaroza. Pues, hasta entonces, había hecho un camino más largo de lo realmente necesario, caminando perdido en zigzag. En cada pueblo del camino había dicho que se llamaba Felipe, para confundir su rastro. En lugar de Miguel, su nombre de pila. El cambio de nombre no era del todo incierto, pues en su carnet de Orden Público rezaba que su nombre completo era Miguel Felipe. Aunque nadie en su pueblo le llamó jamás Felipe.

Así pues, por respeto a su voluntad, en adelante y en el presente relato, pasaremos a llamarle Felipe.

Y allí estaba Felipe, en su séptima noche de viaje. Usando nuevo nombre, para no crear un rastro por el que le encontraran.

–El siete es un número mágico –se dijo en un nuevo intento de procurarse ánimos–, seguro que me trae suerte.

Palpó con las manos el tronco de un castaño. Ancho, viejo y con una hendidura casi tan alta como él. Lo suficientemente profunda como para caber recostado, apoyado sobre el interior.

Él sabía que, si a un castaño se le podaran las ramas en exceso, en primavera tendría menos hojas de las necesarias. Con menos hojas, crearía menos alimento y, debido a ello, no podría mantener vivo todo su tronco. Ese es el motivo por el que algunos árboles pierden materia de su interior, creando así grandes y enigmáticas cavidades en su tronco. Lo hacen para poder seguir viviendo. Se llenan de vacío para vivir.

Se lo había contado Encarna, su abuela. Una mujer letrada que había fomentado en él un intenso interés por las historias.

–Los árboles son sabios –dijo Felipe en voz alta con la profana esperanza de que el castaño le aceptase en su interior.

Hurgó en el hueco con un palo, a fin de evitar sorpresas con algún silvestre inquilino. No encontró animal, al menos, nada grande. Decidió que, a falta de una buena cama, esa sería su alcoba. Se introdujo en el hueco del árbol. Allí dentro hacía menos frío, había menos humedad. Se sentía mejor, como si estuviese protegido de los peligros que su mente diseñaba tras cada sombra del bosque. Concluyó que sí, que dentro del árbol estaba protegido. Pero ¿protegido de qué?

A tientas sacó de su morral la manta que guardaba junto a una ramita de romero y otra de lavanda. El olor de ambas plantas inundó el hueco del árbol. Sacó también el pan que compró en Zalamea la Real, lugar de paso. Cenó un poco. Si es que, acaso, a aquellos escuetos bocados podía llamárseles cena. Sabía que su olor a humano espantaría a los animales, pero que el olor del pan sería un aliciente para las alimañas más valientes.

Se colocó el morral a modo de almohada, así protegería el escaso alimento oculto en él. Y, mientras se tapaba con la manta, disfrutando del olor a romero y lavanda que la había impregnado, recordó la escena vivida unas noches atrás.

–Una manta vale mucho cuando estás en el camino –le había dicho su abuela Encarna–. Aunque debas cargar con ella, nunca la desprecies.

Ella le sorprendió saliendo a hurtadillas de casa, en su primera noche de huida, la noche de la partida. Estaba sentada en su mecedora, junto a la puerta, en la oscuridad del rincón.

La olió justo antes de oírla hablar. Su abuela olía a romero y lavanda.

Olía así debido a que todas las noches colocaba en una palangana una ramita de cada planta y las bañaba en agua. Al amanecer se aseaba con el agua perfumada, y es por ello que su abuela olía a silvestre.

La anciana sabía que él se iría. Lo había notado en sus ojos iracundos, tras la paliza que de nuevo le había propinado su padre. La diferencia con las veces anteriores es que ya no era un niño y no lo volvería a tolerar. Por eso le esperaba en la penumbra, sentada junto a la lumbre. No para retenerlo, sino para despedirse de él.

–Toma –le dijo entre susurros aquella noche, mientras le acercaba la manta doblada. Sobre ella había una ramita de romero, otra de lavanda y un pañuelo atado, en cuyo interior guardaba un puñado de pesetas–. Sabía que algún día te irías. He estado guardando dinero para este momento. Es mi alcancía. Mi ayuda en tu partida.

–Pero, abuela –dijo él también en susurros, y sintió un gran peso de arrepentimiento por haberle ocultado sus planes–, no podré devolvérselo.

–Y ni lo intentes –replicó ella–. Tan solo te pido que no lo olvides. Alguna vez alguien necesitará que hagas algo parecido. Anda, dame un abrazo y vete. Antes de que tu padre te descubra.

Mientras le abrazaba, él susurró:

–Abuela, he tenido un sueño que se ha repetido una y otra vez.

Su abuela le apartó unos centímetros para poder verle el rostro a la luz de la lumbre del hogar, pues aquella mujer otorgaba una seria importancia a lo soñado. Permaneció en silencio a la espera de que él decidiera narrarle el sueño. El joven continuó hablando.

–En el sueño estoy encerrado en el campanario de la iglesia. Hay unos barrotes que no me dejan salir. El campanario es una jaula. Desde ahí veo todo el pueblo. Las calles. El campo. El atardecer. La veo a usted, a madre, a tía… y a padre. –Al pronunciar la palabra padre, sintió una repentina ira que convirtió el susurro en un rugido ahogado. Tras tragar saliva, prosiguió–: Él sale de casa y se dirige a la iglesia. Lleva en la mano una enorme tijera. Cuando entra en la iglesia dejo de verle, pero de alguna manera sé que está subiendo hacia el campanario. Entonces me doy cuenta de que ya no soy persona, ¡soy un pájaro!

»De repente él aparece e intenta agarrarme. Me persigue insultándome…, quiere cortarme las alas. Salto de un lado a otro procurando que no me coja. Descubro que al transformarme en pájaro soy más pequeño y quepo entre los barrotes de la jaula. Así que paso entre ellos y salgo volando…, y entonces soy yo otra vez, con mi cuerpo de muchacho. ¡Qué vuelo! Vuelo lejos y me siento libre.

La abuela, tras observarlo en silencio unos instantes con aquella mirada capaz de penetrar en la más insondable oscuridad, le preguntó:

–¿Hacia dónde vuelas?

Él, tras unos segundos de reflexión, intentando recordar el paisaje soñado, dijo:

–Creo que hacia el norte, pues el sol se pone a mi izquierda.

La abuela quedó pensativa unos momentos, aunque no por ello dejó de mirar con intensidad a los ojos del joven. Cuando pareció que había tomado una decisión o había encontrado aquello que buscaba en su memoria, dibujó una sonrisa en su rostro y continuó hablando:

–Con frecuencia los sueños son la voz de nuestras más profundas inquietudes. Algunas de ellas, ni siquiera sabemos que las tenemos. Por eso las soñamos. Es el camino que usan para darse a conocer, aunque muchas veces son difíciles de comprender. Igual que ocurre en los mensajes de los cuentos.

»Si te quedas por aquí cerca, él te encontrará y te hará daño. Esa bestia de mi hijo no fue siempre así. De joven, era luz del día… –La anciana suspendió el relato. Fijó su mirada en uno de los ladrillos que conformaban el suelo de la casa, dejó escapar un profundo suspiro y continuó diciendo–: Terribles cosas tuvo que ver en la guerra de Cuba para regresar tan amargado. Tan roto. Cosas que no quiere contar, y eso se lo está comiendo por dentro… –Volvió a levantar la mirada, a recuperar la sonrisa, y añadió–: Vete al norte, mi niño. Como en el sueño, cuando vuelas. Al norte. A la sierra. Allí no te buscará…, ¡vuela!

»Pero antes pasa por el cementerio, para despedirte de tu madre. Ella siempre supo tu secreto y nunca se avergonzó. Toma –dijo sacando de debajo del vestido, a la altura de los pechos, una tira de cuero de la que pendía un medallón de madera. En el círculo, tallada en relieve, se distinguía una gota de agua. Él la reconoció, pues había crecido viéndola colgada del cuello de su madre, toqueteándola con interés mientras ella le acurrucaba, le amamantaba y le cantaba.

–Era de tu madre, como bien sabes. Ahora es tuya. La cogí antes de que la enterraran. Ella me pidió que lo hiciera cuando cayó enferma. Nunca supe en qué momento te la tenía que dar. Aunque, ya ves, parece que este es el momento. Y ahora sonríeme, que quiero recordarte así. Como cuando eras un niño risueño.

Allí, en el bosque, nuestro protagonista pensó que su abuela era como un castaño: anciana y sabia. Con raíces profundas y ancho tronco. Capaz de vaciarse un poco para cobijarle en su interior. Fuerte a pesar de que, como a muchas otras en el pueblo, le habían podado las ramas con frecuencia.

Pronto le entró sueño. A pesar de que eran principios de julio, sentía frío, pues en aquellos lares las noches veraniegas son frescas. Durmió a ratos y nunca profundamente. No obstante, tuvo un sueño.

Soñó que por aquel sendero caminaban mujeres siguiendo el curso del río, entre las sombras de los árboles. No pudo contar cuántas, no las veía claramente. Quizás tres, por las voces. Se las percibía felices. Hablaban en voz baja hasta que rompían a reír a carcajadas. En ese instante, se despertaba y creía seguir oyendo durante unos segundos el murmullo de las voces que se alejaban. Pero el sonido del río le confundía y no sabía si las voces pertenecían solo al sueño o también a la realidad. Volvió a dormirse, y aquel sueño se repitió hasta tres veces.

Aingeru Mayor –

Diego Magdaleno es narrador, seguramente uno de los mejores de Andalucía, y ha escrito un libro, pequeño y humilde, que a mi me ha resultado grande, muy grande y hermoso. Un libro que cuenta la historia de un chico que a principios del siglo XX huye de su padre, porque no es aceptado por ser como es, y que en su huida por la sierra de Aracena se va haciendo hombre, a la par que va aprendiendo el oficio de narrador, cuentista, cuentacuentos…

Su lectura me ha encantado porque me ha traído (como dice el autor) “un trocito de sierra; una porción de montañas donde contar cuentos era algo tan cotidiano como recoger leña o dar de comer a los cerdos”. Y he vuelto a disfrutar (hacía bastante que no lo hacía) de leer los cuentos populares que a lo largo del libro diferentes personajes van contando.

Me han gustado mucho, muchas reflexiones que el autor va dejando a lo largo del relato: sobre el arte y la expresión, sobre la escuela, sobre la narración oral, sobre las clases pudientes y las clases humildes, sobre el poder, sobre la violencia, sobre la prostitución y la trata y explotación de menores, sobre la venganza, sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, sobre el perdón, sobre… sobre tantas cosas. Y sobre todo, sobre la vida, el amor y la libertad.

Por muchas razones un libro muy valiente que se sale, sin ningún pudor, de lo políticamente correcto.

Algo precioso es como se narra, de una manera bellísima, el encuentro en el amor y en el placer entre dos hombres…

Pero lo que a mi más me ha conmovido, porque me toca las entrañas, es como la historia nos va revelando que uno de los personajes del relato, no es él, sino ella… Y es increíble como el autor lo narra, con una maestría extraordinaria. Con un cariño y un cuidado… con una delicadeza… Me parece una maravilla como lo cuenta. Por momentos las lágrimas me inundaban los ojos. Por la emoción. Por sentir que la historia que estaba leyendo era una historia real. Y que estaba contada desde el conocimiento de lo que esa mujer que todos pensaban que era hombre, siente, de lo que esa mujer es….

No es fácil acercarse a esta realidad y no caer en estereotipos, en prejuicios o en juicios… Pero el autor lo hace. Y se me quedan cortas las palabras para expresar mi admiración hacia la sensibilidad de Diego Magdaleno para narrarlo.